標簽:padding aci port 錯誤 cin https 體會 端口 拓展

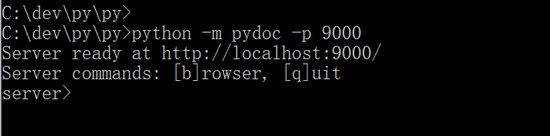

在命令行中使用 Python 时,它可以接收大约 20 个选项(option),语法格式如下:

|

1

|

python [-bBdEhiIOqsSuvVWx?] [-c command | -m module-name | script | - ] [args] |

本文想要聊聊比較特殊的“-m”選項: 關于它的典型用法、原理解析與發展演變的過程。

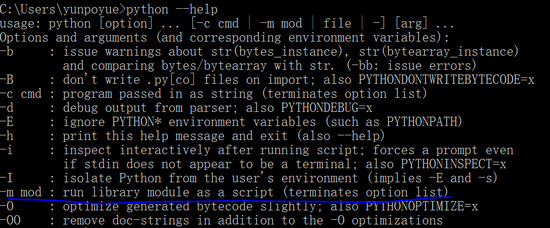

首先,讓我們用“--help”來看看它的解釋:

|

1

|

-m mod run library module as a script (terminates option list) |

"mod"是“module”的缩写,即“-m”选项后面的内容是 module(模块),其作用是把模块当成脚本来运行。

“terminates option list”意味着“-m”之后的其它选项不起作用,在这点上它跟“-c”是一样的,都是“终极选项”。官方把它们定义为“接口选项”(Interface options),需要区别于其它的普通选项或通用选项。

-m 选项的五个典型用法

Python 中有很多使用 -m 选项的场景,相信大家可能会用到或者看见过,我在这里想分享 5 个。

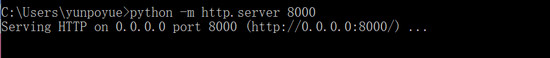

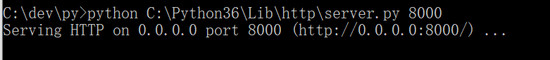

在 Python3 中,只需一行命令就能实现一个简单的 HTTP 服务:

|

1

2

3

4

|

python -m http.server 8000# 注:在 Python2 中是这样python -m SimpleHTTPServer 8000 |

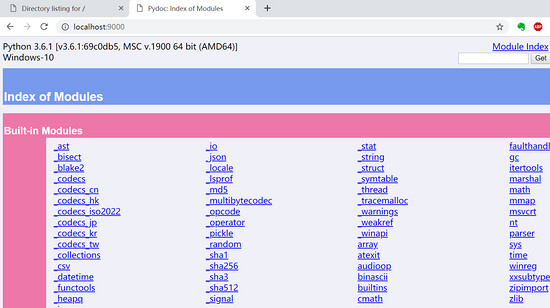

執行後,在本機打開“ http://localhost:8000 ”,或者在局域网内的其它机器上打开“ http://本机ip:8000 ”,就能访问到执行目录下的内容,例如下图就是我本机的内容:

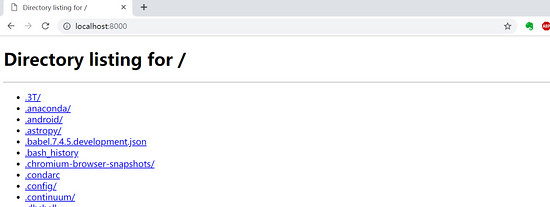

與此類似,我們只需要一行命令“python -m pydoc -p xxx”,就能生成 HTML 格式的官方帮助文档,可以在浏览器中访问。

上面的命令执行了 pydoc 模块,会在 9000 端口启动一个 http 服务,在浏览器中打开,我的结果如下:

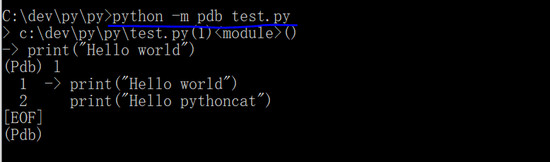

它的第三个常见用法是执行 pdb 的调试命令“python -m pdb xxx.py”,以調試模式來執行“xxx.py”腳本:

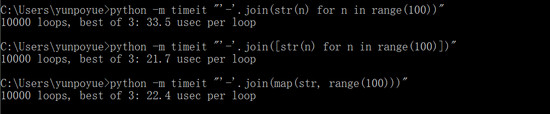

第四个同样挺有用的场景是用 timeit 在命令行中测试一小段代码的运行时间。以下的 3 段代码,用不同的方式拼接 “0-1-2-……-99” 数字串。可以直观地看出它们的效率差异:

最后,还有一种常常被人忽略的场景:“python -m pip install xxx”。我们可能会习惯性地使用“pip install xxx”,或者做了版本区分时用“pip3 install xxx”,总之不在前面用“python -m”做指定。但这种写法可能会出问题。

很巧合的是,在本月初(2019.11.01),Python 的核心开发者、第一届指导委员会 五人成员之一的 Brett Cannon 專門寫了一篇博客《 Why you should use "python -m pip" 》,提出应该使用“python -m pip”的方式,并做了詳細的解释。

他的主要观点是:在存在多个 Python 版本的环境中,这种写法可以精确地控制三方库的安装位置。例如用“python3.8 -m pip”,可以明确指定给 3.8 版本安装,而不会混淆成其它的版本。

(延伸阅读:关于 Brett 的文章,这有一篇简短的归纳《 原来我一直安装 Python 库的姿势都不对呀! 》)

-m 选项的两种原理解析

看了前面的幾種典型用法,你是否開始好奇: “-m”是怎麽運作的?它是怎麽實現的?

对于“python -m name”,一句话解释: Python 会检索 sys.path ,查找名字爲“name”的模塊或者包(含命名空間包),並將其內容當成“__main__”模塊來執行。

1、對于普通模塊

以“.py”为后缀的文件就是一个模块,在“-m”之后使用时,只需要使用模块名,不需要写出后缀,但前提是该模块名是有效的,且不能是用 C 语言写成的模块。

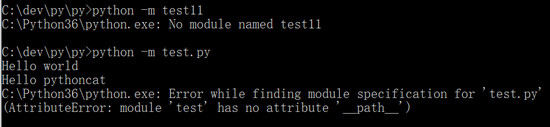

在“-m”之后,如果是一个无效的模块名,则会报错“No module named xxx”。

如果是一个带后缀的模块,则首先会导入该模块,然后可能报错:Error while finding module specification for ‘xxx.py‘ (AttributeError: module ‘xxx‘ has no attribute ‘__path__‘。

對于一個普通模塊,有時候這兩種寫法表面看起來是等效的:

兩種寫法都會把定位到的模塊腳本當成主程序入口來執行,即在執行時,該腳本的 __name__ 都是”__main__“,跟 import 导入方式是不同的。

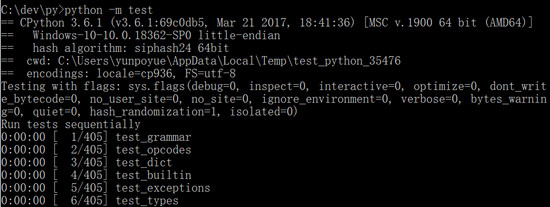

但它的前提是:在执行目录中存在着“test.py”,且只有唯一的“test”模块。对于本例,如果换一个目录执行的话,“python test.py”当然会报找不到文件的錯誤,然而,“python -m test”却不会报错,因为解释器在遍历 sys.path 時可以找到同名的“test”模塊,並且執行:

由此差异,我们其实可以总结出“-m”的用法: 已知一个模块的名字,但不知道它的文件路径,那么使用“-m”就意味着交给解释器自行查找,若找到,则当成脚本执行。

以前文的“python -m http.server 8000”爲例,我們也可以找到“server”模塊的絕對路徑,然後執行,盡管這樣會變得很麻煩。

那麽,“-m”方式與直接運行腳本相比,在實現上有什麽不同呢?

直接運行腳本時,相當于給出了腳本的完整路徑(不管是絕對路徑還是相對路徑),解釋器根據 文件系統的查找機制, 定位到该脚本,然后执行 使用“-m”方式时,解释器需要在不 import 的情况下,在 所有模塊命名空間 中查找,定位到腳本的路徑,然後執行。爲了實現這個過程,解釋器會借助兩個模塊: pkgutil 和 runpy ,前者用来获取所有的模块列表,后者根据模块名来定位并执行脚本 2、对于包内模块

如果“-m”之後要執行的是一個包,那麽解釋器經過前面提到的查找過程,先定位到該包,然後會去執行它的“__main__”子模塊,也就是說,在包目錄下需要實現一個“__main__.py”文件。

换句话说,假设有个包的名称是“pname”,那么, “python -m pname”,其实就等效于“python -m pname.__main__”。

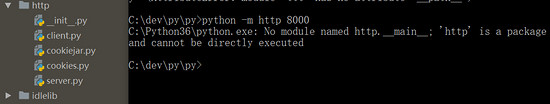

仍以前文创建 HTTP 服务为例,“http”是 Python 内置的一个包,它没有“__main__.py”文件,所以使用“-m”方式执行时,就会报错:No module named http.__main__; ‘http‘ is a package and cannot be directly executed。

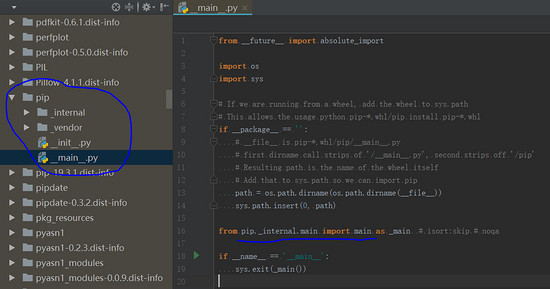

作为对比,我们可以看看前文提到的 pip,它也是一个包,为什么“python -m pip”的方式可以使用呢?当然是因为它有“__main__.py”文件:

“python -m pip”实际上执行的就是这个“__main__.py”文件,它主要作为一个调用入口,调用了核心的"pip._internal.main"。

http 包因为没有一个统一的入口模块,所以采用了“python -m 包.模块”的方式,而 pip 包因为有统一的入口模块,所以加了一个“__main__.py”文件,最后只需要写“python -m 包”,简明直观。

-m 选项的十年演变过程

最早引入 -m 选项的是 Python 2.4 版本(2004年),当时功能还挺受限,只能作用于普通的内置模块(如 pdb 和 profile)。

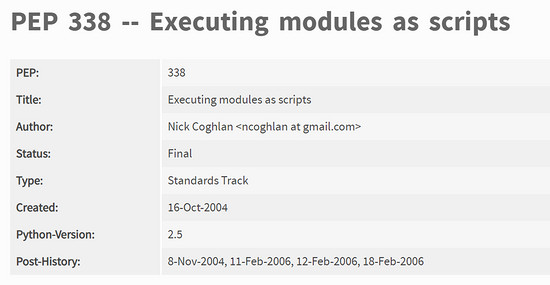

随后,知名开发者 Nick Coghlan 提出的《PEP 338 -- Executing modules as scripts 》把它的功能提升了一个台阶。这个 PEP 在 2004 年提出,最终实现在 2006 年的 2.5 版本。

(插个题外话:Nick Coghlan 是核心开发者中的核心之一,也是第一届指导委员会的五人成员之一。记得当初看材料,他是在 2005 年被选为核心开发者的,这时间与 PEP-338 的时间紧密贴合)

这个 PEP 的几个核心点是:

zipimport 和冻结模块(frozen modules)),拓展了解释器查找模块的范围与精度runpy.run_module(modulename) 来实现本功能,而不用修改 CPython 解释器,如此可方便移植到其它解释器至此,-m 选项使得 Python 可以在所有的命名空间内定位到命令行中给定的模块。

2009 年,在 Python 3.1 版本中,只需给定包的名称,就能定位和运行它的“__main__”子模块。2014 年,-m 扩展到支持命名空间包。

至此,经过十年的发展演变,-m 选项变得功能齐全,羽翼丰满。

最后,我们来个 ending 吧:-m 选项可能看似不起眼,但它绝对是最特别的选项之一,它使得在命令行中,使用内置模块、标准包与三方库时变得更轻松便利。有机会就多用一下吧,體會它带来的愉悦体验

轉載:Python 中 -m 的典型用法、原理解析与发展演变_python_脚本之家 (jb51.net)

標簽:padding aci port 錯誤 cin https 體會 端口 拓展

原文地址:https://www.cnblogs.com/chaojiyingxiong/p/14987609.html